交通事故による怪我の後遺症について、保険会社や主治医からそろそろ症状固定しましょう」と言われたら、一度「みお」にご相談ください。慰謝料・示談金に大きく影響する後遺障害等級について、適正な等級認定をサポートします。すでに等級が提示された方は、等級が適正かどうかを弁護士が確認いたします。

後遺障害等級が上がった事例

弁護士のアドバイスにより適正な後遺障害等級を得られたケースをご紹介します。

事例20

- 受任前

- 併合3級

- 解決

- 併合1級

- 症状・部位

- 高次脳機能障害・顔面醜状・視野欠損

- 後遺障害保険金

- 相談前

- 2219万円

- 相談後

- 3000万円

※自賠責保険金

相談のきっかけ

被害者のHさんは、バイクを運転中に交通事故に遭い、硬膜下血腫等の怪我をされました。治療を継続されたものの、「意欲の低下」「感情のコントロールができない」「てんかん」などの症状が残ってしまいました。事故から約3年が経過して症状固定が近づき、後遺障害の申請が必要になったことから、当事務所にご相談にお越しになりました。

解決までのステップ

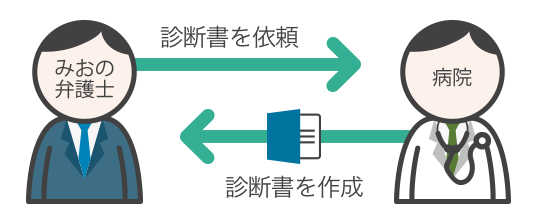

弁護士は医師に後遺障害診断書等の作成を、ご家族に日常生活状況報告の作成を依頼し、後遺障害を申請。併合3級が認定されました。

Hさんの症状は、高次脳機能障害によるものと考えられたことから、後遺障害診断書等を主治医の先生に記載いただくとともに、ご家族の方に日常生活状況報告を作成していただき、後遺障害の申請を行いました。

その結果、Hさんは、とくに軽易な労務以外の労務に服することができないものとして、高次脳機能障害5級、その他に顔面醜状7級、視野欠損9級が認定され、それらを併せて併合3級が認定されました。

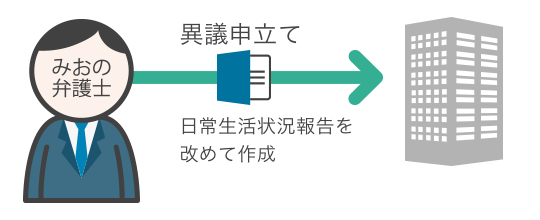

就労状況から後遺障害等級の評価が低いと考え、日常生活状況報告を再作成し、異議申立を行いました。

Hさんは事故後、高次脳機能障害のため職場を退職し、症状固定の時点でも再就職はできず、再就職の見通しも立たない状況でした。そのため、高次脳機能障害5級(とくに軽易な労務以外の労務に服することができない)では、評価として低いと考えられ、高次脳機能障害3級(終身労務に服することができない)が妥当ではないかと考えられました。

そこで、ご家族の方にご協力いただき、日常生活状況報告を改めて作成し、異議申立を行うことにしました。

異議申立の結果、高次脳機能障害は5級から3級に上昇。全体として、併合3級から併合1級に上昇しました。

異議申立にあたって、新たに作成した日常生活状況報告では、従前の日常生活状況報告に記載しきれなかった日常生活状況を記載しました。

異議申立後、自賠責では医療照会がなされ、結論として、「終身労務に服することができない」ものとして、高次脳機能障害3級、その他に顔面醜状7級、視野欠損9級が認定され、併せて併合1級が認定されました。

この事例のまとめ

この事例では、当初、高次脳機能障害の5級(併合3級)が認定されましたが、異議申立により高次脳機能障害の等級が3級(併合1級)に変更されました。高次脳機能障害で適切な後遺障害等級を認定してもらうためには、多数の書類を用意し、被害者に生じた様々な症状を詳細に示す必要があります。また、「どのような症状を示す必要があるのか」の判断が必要になるなど、高次脳機能障害の等級認定には、高次脳機能障害に詳しい弁護士により手続きを進めることが必須ということができます。みお綜合法律事務所では、高次脳機能障害の後遺障害等級認定手続きも数多く扱っていますので、ぜひご相談ください。

他の事例を見る

- 10級

- 8級

弁護士の指示による追加検査の結果、新たな障害が判明。10級から8級へ。

- 7級

- 併合4級

追加検査の実施、事故前後の生活状況の変化を指摘し、適正な等級を取得。

- 9級

- 7級

後遺障害の内容を検討し、2度目の異議申立てで適正な等級を取得した事例。

- 2級

- 1級

ご家族の介護の大変さを証拠化して異議申立てを行い、2級から1級へ。

- 5級

- 併合4級

小さな後遺障害を見落とさずに異議申立てを行い、適正な等級認定を取得。

- 14級

- 10級

弁護士の指示による追加検査の結果、新たな障害が判明。14級から10級へ。

- 14級

- 7級

診断書の内容について医師に追加検査と意見書の作成を依頼。14級から7級へ。

- 3級

- 2級

後遺障害による支障についての詳細な調査結果を受け、3級が2級に上昇。

- 14級

- 12級

弁護士の検査精査により、事前認定での「骨片の見逃し」が発覚した事例。

- 12級

- 7級4号

聞き取りや診断書の内容から詳細な立証資料を作成し、12級から7級に上昇。

- 12級

- 9級

専門的知識にもとづく適切な判断と対応により、12級が9級に上昇した事例。

- 12級

- 9級

医学知識にもとづいた正確な見立てにより、適正な等級が認定された事例。

- 9級

- 7級

弁護士が必要な資料を取り揃えたことで、9級から7級に上昇した事例。

- 非該当

- 14級

被害者が訴える症状から等級認定の可能性を見出し、適切な対応で14級を取得。

- 併合8級

- 併合7級

画像の撮り直しを行い可動域制限を主張した結果、併合8級から併合7級へ。

- 14級

- 12級

手術内容に関する意見書をもとに異議申立てを行い、12級の認定を得た事例。

- 非該当

- 14級

被害者への聞き取り調査と医師との面談を活かして、非該当から14級の認定へ。

- 12級

- 併合11級

等級変更の可能性があり、資料取付、異議申立を行った結果、12級から11級へ。

- 14級

- 12級

医師の協力を得て画像の精査と異議申立を行った結果、14級から12級に上昇。

- 併合3級

- 併合1級

詳細な日常生活状況報告をもとに異議申立を行い、併合3級から併合1級へ。

- 14級

- 12級

主治医の意見書等を取得し、後遺障害等級が14級から12級に変更された事例。

- 非該当

- 12級13号

認定された後遺障害等級の妥当性を判断し、異議申立を行うことで等級が上がった事例。